<출처 ToyoKeizai Online>

다양한 지표에서 한국이 일본을 상회한다.

한국의 임금이 일본을 앞질렀다.

2020년 OECD가 발표한 데이터를 보면, 일본은 3만8515달러인 반면, 한국은 4만1960달러이다.

이는 일본 경제가 장기 정체된 반면 한국 경제는 고성장을 지속하고 있기 때문이다.

2020년의 1인당 명목 GDP를 2000년과 비교하면, 한국은 285.2%증가했다(즉, 3.85배가 되었다).

그에 비해 일본은, 단지 2.9%의 증가에 지나지 않는다.

비교가 안 될 정도의 차이가 있다.

여러 지표에서 볼 때 한국이 일본을 추월하고 있다.

제네바에 있는 국제경영개발연구소가 작성하는 세계경쟁력연감 2021에 따르면 2021년 순위는 한국이 23위이고 일본은 31위다.디지털기술에서는 한국이 8위이고 일본이 27위다.유엔이 발표한 전자정부 순위에 따르면 2020년 일본은 14위다.반면 한국은 세계 2위다.

왜 이렇게 되었을까?

그것을 푸는 열쇠가, 그림 1<일본과 한국의 실질 실효 환율>에 있다.

이는 실질환율의 추이를 보여주는데, 실질환율은 구매력평가에 대한 실제환율의 비율이다.

기준년을 100으로 한 지수로 나타내다.

이 지수가 100 미만인 것은 기준년에 비해 환율이 싼 편(구매력이 떨어진 것)을 의미한다.

일본의 경우 2000년 이후 이 지수가 저하되고 있고, 이는 2000년경부터 엔화 약세 정책이 시행됐기 때문이다.

아베노믹스는 금융완화로 금리를 낮추었기 때문에 엔화 가치가 현저하게 떨어졌다.

엔화 약세 정책이 취해진 것은 엔화 강세가 되면 기업 이익이 압박받는다는 목소리가 산업계에서 나왔기 때문이다.

엔화 약세가 되면 현지 가격이 변하지 않아도 엔화 표시 매출액이 늘어나기 때문에 이익이 늘어난다.

현지 판매 가격을 약간 인하해도, 엔 표시의 매출은 전보다 늘어난다.

즉, 일본 기업은, 염가 판매로 수출을 늘려, 이익을 올려 온 것이다.

한국은 환율 하락 정책을 펴지 않았다.

한국에서는 한강의 기적이라고 불리듯 1970년대부터 수출주도형 성장이 계속돼 왔다.

이 때문에 외수에 대한 의존도가 매우 높다. GDP 대비 수출 비중은 일본에서는 10% 정도지만 한국에서는 40% 정도로 높아졌다.

이제는 고환율 정책을 쓸 만도 하다. 그러나 한국은 그러지 않았다.

상위 그림에서 보듯이 1990년대 말 아시아 통화 위기로 일시적으로 원화가치가 올랐으나 곧 회복되고 있다. 그리고 2006, 2007년경에는 외환위기 이전보다 높아졌다.

그 후, 리먼 쇼크로 저하했지만, 곧바로 회복하고 있다.

2013년경부터는 현저하게 상승하고 있다. 이 시기에 일본에서는 아베노믹스에 의해 저하된 것과 대조적이다.

통화 가치가 높아지면 현지 가격이 그대로인 경우 자국 통화 표시 매출이 감소한다.

매출을 일정하게 유지하려면 현지 통화 기준 가격을 올려야 한다.

그래도 매출을 줄이지 않으려면 품질을 높여야 한다. 한국에서는 이를 위한 노력이 이뤄졌다.

일본에서는 GDP가 성장하지 않았다.

이 결과 무엇이 생겨났나?

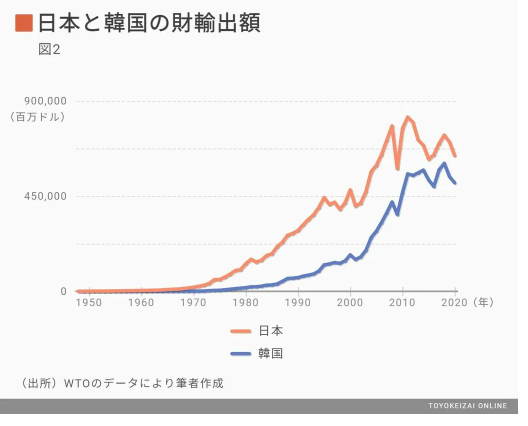

일본의 경우, 엔화 약세가 실현되어 2000년경부터 수출은 대폭 증대되었다(그림2 <일본과 한국의 재수출액> 참조).

한편, 엔 베이스의 수입액도 증가했다. (그림에는 나타내고 있지 않지만)

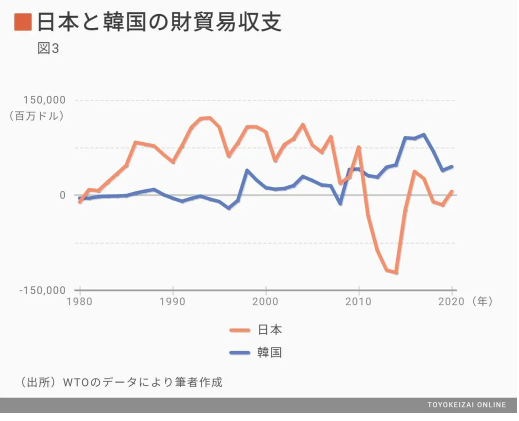

이에 따라 무역 흑자는 늘지 않았다. 그림3 <일본과 한국의 재무역수지>가 그것을 나타내고 있다.

무역 흑자는 1990년대 중반까지는 증가했지만, 그 이후는 증가하지 않게 되었다. 즉, 경제를 성장시킬 힘을 잃었다.

『2013년경 이후는, 재화 무역 수지가 적자가 되어 가고 있다. 즉 GDP를 감소시키는 방향으로 작용하게 되었다.

그래서 수출기업의 이익이 늘고 주가도 올랐지만 경제성장은 정체됐다. 임금도 오르지 않았다.

게다가, 기업이 엔저 효과에 의존하게 되었기 때문에, 기술개발과 비즈니스 모델의 혁신을 실시하지 않게 되어, 일본의 수출 경쟁력은 저하해 갔다.』

한국은 성장하고 있었다.

그에 즈음하여 한국의 경우에는, 통화가 증가했음에도 불구하고, 수출이 확대되었다.

수출액은 2000년경에는 일본의 절반 정도였지만, 2008년경에는 수출액에서 일본과 큰 차이가 없게 되었다(그림2 참조).

인구가 일본의 절반 이하인 한국이 수출에서 일본과 비슷해졌으니 수출 의존도가 얼마나 높은지 알 수 있다.

무역흑자도 늘어났다.

그림3에 나타나는 무역 수지 차이로 보면, 1990년대 중반까지는 그 차이가 거의 제로였다. 그러나 1998년경부터 증가하면서 경제를 견인하는 역할을 하고 있다. 게다가 2010년 이후에는 흑자가 커지고 있다.

한국에서는 외수의존도가 높으므로, 이것이 GDP의 성장에 크게 기여했다고 생각할 수 있다.

한국의 성장률이 높은 큰 원인이 여기에 있다.

그리고 1인당 GDP와 임금을 상승시킨 원인도 여기에 있다.

임금을 올리기 위해 일본 정부는 기업들에 임금인상을 요청할 것으로 알려졌다. 혹은 임금을 올려준 기업의 법인세를 깎아주겠다는 것이다.

그러나 이런 일을 한다고 임금이 오를 리 없다. 왜냐하면 밑천이 없기 때문이다.

임금과 기업소득의 분배율은 기술에 따라 결정되는 측면이 크다.정부가 개입한다고 바꿀 수 있는 게 아니다.실제, 시계열 데이터를 보면, 분배율은 장기에 걸쳐 거의 안정되어 있어, 큰 변동은 없다.

임금을 올리려면 취업자 1인당 부가가치(생산성)를 늘릴 필요가 있다. 이것이 늘어나지 않는 한 임금은 오르지 않는다.

그런데 일본의 1인당 GDP는 1980년대까지는 현저하게 증가했지만, 1990년대 중반에 포화 상태에 이르렀으며, 그 다음은 첫머리에 기술한 것처럼 현재까지 거의 변화하지 않았다.

20년 넘게 1인당 GDP가 정체된 것이다.

이 때문에 임금이 오르지 않는다.

이 상태에서 벗어나지 않는 한 임금이 오를 리 없다.

한국경제는 산업의 정보화에 성공할 것인가?

한국의 외수의존형 경제에 위태로움이 남아 있는 것은 사실이다. 미 중 무역전쟁의 영향도 있고 신흥국의 추격도 있다.

실제로 지난 12년 동안 한국의 수출도 무역흑자도 그리고 성장률도 한계에 다다랐다.

제조업 비중을 낮추고 경제구조 정보화를 추진하는 것이 한국 경제의 향후 과제다.

그 때에 모델이 되는 것은 미국이다.

2020년의 1인당 명목 GDP를 2000년과 비교하면, 미국은 2.2배가 되었다. 서두에서 말한 한국의 숫자에 비하면 낮다고 하지만 두드러진 성공이라고 할 수 있을 것이다.

미국은 이 기간에 IT혁명에 성공했다. 그리고 산업구조가 정보처리형으로 크게 바뀌었다. 데이터 자본주의라고 하는 새로운 형태의 경제구조가 실현되고 있다. 실리콘밸리의 거대 IT기업군이 전형이다.

취업자 수로 본 제조업 비율은 10.7%에 불과하다(2019년). 이런 변화들이 있었기에 경제가 정체되지 않고 계속 성장하고 있는 것이다.

반면 한국에서는 취업자 수로 본 제조업 비율이 16.3%다. 미국에 비해 꽤 큰 비율이다. 또한 수출의 GDP 대비 비율은 35.3%로 높다(2017년). 미국의 7.9%와 큰 차이가 있다.

한국은 현재의 이러한 산업구조를 미국과 같은 구조로 전환할 수 있을까?

그것이 앞으로 한국 경제의 퍼포먼스를 결정짓는 일이다.

'올 어바웃 일본 > 생활, 문화' 카테고리의 다른 글

| 2023년 일본 지방선거 일정 / 알기 쉽게 설명 (0) | 2023.01.04 |

|---|---|

| 엔달러 1달러=130엔대 / 20년만의 하락수준 (0) | 2022.04.28 |

| 일본 국가공인 자격증 【택지건물거래사】宅地建物取引士 (0) | 2021.02.04 |

| LINE Pay (라인페이) 모든 결제 20% 환급 + 추첨 최대 2,000엔 포인트, LINE Pay 카드나 QUIC Pay+ 에도 적용 (0) | 2019.03.13 |

| 의외로 모르는 일본 새해 풍습, 목욕안되! 청소안되! (0) | 2019.02.14 |